AMi勤怠管理は、顔認証による高いセキュリティと、柔軟な勤怠パターンの設定を組み合わせた、次世代の勤怠管理システムです。

現場に合わせた自動化で業務効率を高め、コスト削減を実現。

さらに、一人ひとりが自身の働き方を意識できる仕組みにより、チーム全体の意識改革にもつながります。

地域の企業や団体が抱える勤怠管理の課題を、スマートに、そして確実に解決します。

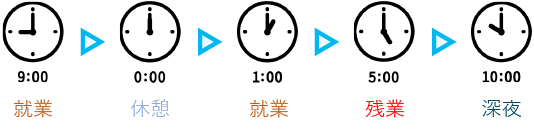

工場での交代勤務など、複数の勤怠パターンで働く社員の時間計算を自動化できます。

ドライバーなど、決まった休憩時間がない場合に休憩を正しく算出できます。

| 動作OS | Microsoft(R) Windows(R) 11(64bit) Microsoft(R) Windows(R) 10(64bit)※32bitは対象外 |

|---|---|

| 対応機種 | 動作OSが稼動するパソコン ※自作機での動作は保証しません。 |

| CPU | 1GHz以上のx86/x64インテルプロセッサまたは互換プロセッサ(推奨2GHz以上) |

| メモリ | [Windows 11] 8GB以上(64bit) [Windows 10] 8GB以上(64bit) |

| ディスプレイ | 解像度1920×1080以上必須 ※OSのDPI設定にて100%以外が指定されている場合は正常に表示されない場合があります。 |

| ハードディスク | 10GB以上 |

| マウス | 動作OS対応のマウス |

| プリンター | 動作OSに対応したプリンター |

| 動作に必要なソフトウェア | ・Microsoft .NET Framework 3.5 SP1が必要です。 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1がインストール済みでない場合は本製品のインストール時に同時にインストールされ、500MB以上の空き容量が別途必要になります。 ※インターネットへの接続が必要となります。 ・Microsoft Excelが必要です。(印刷・PDF出力機能で使用) |

| Microsoft社のサポート保証期間が終了しているOSについては正常に動作しない可能性がありますので、保証期間の終了していないOSでの運用をお勧めします。 | |